古稀集~来し方思えば持って瞑すべし

「古稀集」~来し方思えば、持って瞑すべし(日本語①)

最近、耳についてしかたがない言葉がある。それは、「ありがとうございました」である。毎日耳にするので気になってしようがない。むろん、言葉自体が気になるのではなく、使われる状況が気になるのだ。

テレビのスポーツ中継には解説者が付き物である。その中継番組の最後に交わされる会話をよく聞いていただきたい。アナウンサーが「~さん、ありがとうございました。」と言うと、解説者も「ありがとうございました」と言う。これに違和感を覚えるのは私だけだろうか? ひと昔の解説者たちは、「失礼しました」とか言っていた記憶があるのだが。

ときに、最近の解説者たちは、どう考えて「ありがとうございました」と言うのだろうか? おそらく慣習的にその言葉を使っているだけで、深く考えて使っているわけではないのだろう。まさか、「私を解説者として使ってくれてありがとうございます」、もっと言えば、「解説料を下さってありがとうございます」という意味で使っている訳ではないと思うのだが、考え過ぎだろうか。

言うまでもなく、「ありがとうございました」に対しては「どういたしまして」と返すものだろう。せめて、「こちらこそありがとうございました」ならばまだ分かる。ちなみに、孫の幼稚園の発表会を見にいったら、司会者の「ありがとうございました」に対し、園児たちは「どういたしまして」と返していた。その幼稚園は正しい教育をしている。

解説者を務める方は、現役時代一流の選手だった方がほとんどである。才能に恵まれた選手が一流と呼ばれるまでには相当の努力を重ねたに違いないし、それ以外の世界を知る機会がなかったことも想像に難くない。もちろん、一般的に厳しい上下関係があると言われるスポーツの世界で、礼儀作法はきちんと学んできたに違いない。しかし、社会常識を学ぶ機会は少なかったのかもしれない。

ならば、同席したアナウンサーが、「一般的にこういう場合はこう言うのですよ」と指導すればよいのではないだろうか? テレビの世界でアナウンサーはプロであり、解説者はアマチュアである。それも、一部の解説者の方を除いて駆け出しである。名選手が必ずしも名監督ではないように、名選手が上手に解説できるとは限らないのである。いや、解説の内容のことはさておき、最後の挨拶ぐらいきちんとできないでは視聴者に対して失礼であろう。また、見ている子どもたちにも悪影響を与えかねない。

言葉は変わっていくものであり、誤った使われ方をされた言葉が定着していくこともままあることである。例を挙げれば、私たちは「世論」を「よろん」と習ったものだが、現在では「せろん」でもいいことになっている。「遺言」もしかりである。後世においては、「ありがとうございました」と言われたら、「ありがとうございました」と返すことが常識になっているのだろうか?

(2024.11.27)

「古稀集」~来し方思えば、持って瞑すべし(日本語②)

使いたくない日本語、または使ってほしくない日本語に「取られる」がある。もちろん、状況による。「海外旅行では、手荷物を取られることがあるので注意しなければならない」という使い方には何の問題もない。問題は、金銭に関して使われる場合である。

「~を買って〇〇円取られた」とか、「今日、~を買うと〇〇円取られる」といった類の使われ方をされると、まるで売った方が客の金銭を奪ったような感じがしないだろうか? 被害妄想的なきらいがあるかもしれないので、以下に理由を書く。

私は、学習塾の先生を約40年間やった。先生になりたての頃は、生徒は月謝袋に現金を入れて先生に渡してくれたものだ。月謝は、「お願いします」といって先生に渡すものだ、と私自身は教えられたが、中には、金を払う以上客でありそのように扱われて当然だ、と言わんばかりに、お客然とした態度で(払ってやると言わんばかりに)月謝を渡す生徒もいた。「子は親を映す鏡」である。もちろん、そういう態度は改めるように生徒に言うのだが、月謝を受け取った時の嫌な感触だけは残ったものである。

言うまでもないことだが、貨幣経済を営んでいる現代において、貨幣を手にしない人はいないであろう。すなわち、誰かから貨幣を得て、必要な物品を買う時に誰かに貨幣を渡すという循環の輪の中にいるのである。ならば、貨幣の受け渡しはお互い様である。つまり、ある時は他からお金を得、またある時は他にお金を渡すわけである。そであるならば、お金を払う時に横柄な態度をとるべきではないことは自明の理である。「カスハラ」問題もそのあたりに根本的な原因が横たわっている。

「カスハラ」問題と言えば、「お客様は神様です」とは三波春夫さんの残した言葉だが、彼のオフィシャルサイトには、それに関連して彼のこういう言葉が紹介されている。

『歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払ってまっさらな、澄み切った心にならなければ完璧な藝をお見せすることはできないと思っております。ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。また、演者にとってお客様を歓ばせるということは絶対条件です。ですからお客様は絶対者、神様なのです』

これを読めば、彼の言葉がいかに曲解されているか一目瞭然であろう。

さて、「お金を取られる」という言葉である。使っている方に他意はないのだろうが、使用を慎むべき言葉ではないだろうか? その昔は、物品を買う時に「~を分けてもらう」という言葉を使った。そして、買って帰る時には「ありがとう」と言ったものだ。

穿った見方をすれば、こういった言葉遣い一つにも、お金が万能だという現代の考え方が現れているのではないだろうか? お金を稼ぐことがそんなに人として偉いことなのだろうか? たかが金儲けが上手なだけなのではないか、などと私が言うと、それは貧乏人の僻みだと言われてしまいそうだ。それでも結構、私は、人に感動を与えられ心を豊かにし、ひいては世界に平和をもたらせる人が、この世で一番偉いと信じている。

(2024.12.5)

「古稀集」~来し方思えば、持って瞑すべし(日本語③)

耳にし出してから10年以上経過しても、未だに違和感がある日本語が二つある。「~になります」と「大丈夫です」だ。

喫茶店やレストランで注文したコーヒーが届けられる時、「コーヒーになります」といった類の言葉が発せられる。「これからコーヒーになるなら、今は一体何?」と考えてしまうのは私だけではあるまい。

この言葉が使われる以前は、どのような言葉が使われていたのだろうか? 「コーヒーをお持ちしました」、「コーヒーです」等だった。それが「コーヒーになります」に変化したのはなぜなのだろうか?

想像するに、この言葉は一種の丁寧語なのだろう。「~です」で済むのに「~になります」と言えば、より丁寧な表現にはなる。もっと丁寧に言えば、「コーヒーでございます。」だろうが、それほど大仰な日本語を使う場面は日常ではあまりない。それより簡便な言い方として「コーヒーになります」が定着したということだろうか?

「大丈夫です」は「~になる」よりは耳新しい。何かの商品の説明を店員さんから受けた後に「大丈夫ですか?」と言われると、「私の説明を理解できましたか?(あなたの頭は大丈夫ですか?)」という意味に聞こえてしまう場合もあるのではないだろうか?

病気をしていた方に「もう大丈夫ですか?」と尋ねるのは、その会話より以前に相手の方が病気だったという前提に立っている。つまり、「大丈夫ですか?」には、「悪いところはもう治りましたか? 」というニュアンスが含まれていた場合が多かったはずだ。

現在使われている「大丈夫ですか?」は、そういう前提条件抜きに、単に「これでいいですか?」という意味で使っているのだろう。それはそれで理解できるが、従来使われている意味を踏まえずに使われると、とまどう人が出てきても不思議ではない。

こういった従来の伝統を踏まえない日本語の使い方は、私見によればテレビに出演しているタレントさんから始まるような気がする。深く考えもしないで使った、従来の使い方とは違う故新鮮に感じられる日本語を使う人が増え定着していくのだろう。

「言葉の歴史は、誤用の歴史である」と何かの本で読んだ気がする。以前にも述べたが、「遺言」は「ゆいごん」と読みなさいと、我々は教えられた。テストで「いごん」でと書くと、当然誤答であった。現在では正解である。「世論」もまたしかりである。

言葉は変化していくものだから、大多数が使う日本語が正しいといえば正しいのだろう。しかし、私は「~になります」も「大丈夫です」も使わない。意地になっているわけではなく、自分の思うところを正確に言い表せないからだ。言葉は、言うまでもなく意思疎通の道具である。ならば、自分の意思を正確に表さない言葉を使うべきではない。

(2025.2.9)

川瀬寛 ギターと私

ギターと私⑴-高校入学以前

ギターとの出会いを考えるとき、いつも浮かんでくる光景がある。

それは、私が中学生だった頃だから、今から50 年以上遡った、昭和 41 年頃、 父の兄、つまり伯父が、 私に ギターを差し出してくれている光景である。場所は岐阜市早田にあった、今はなき生家。

なぜ伯父がギターを贈ってくれたのか、前後関係はすべて忘れたが、生家同様、 今は亡き 伯父のギターを差し出す笑顔は、まざまざと脳裏に浮かんでくる。それには、「カルカッシギター教則本」 とともに、 「時々寄るから、練習しておくように。」と いう言葉も添えられていた。

以下は私の想像に過ぎないが…。

「昭和 42 年から昭和 44 年にかけて日本で大流行した 」(ウィキペディア)、「グループサウンズ」に熱を上げていた私のことを伝え聞いた伯父が、気をきかせて ギターを プレゼントしてくれたのでは ないだろうか? ちなみに、伯父はトロンボーン吹きだった。若いころはモダンジャズに憧れトロンボーンを吹いていたそうだが、 当時の 伯父は、長島温泉の専属バンドで働いていた 。歌謡ショーのバックバンドの一員だったわけだが、故村田英雄等の 結構 名の売れた歌手も来演していたようだ。後にカラオケに駆逐される運命を辿ることになるのだが、その 頃 は、まだあちこちに「専属バンド」が存在していた時代だった。

話がやや脱線したが、そんな伯父がギターをプレゼントしてくれた訳は知る由もない。しかし、伯父 は 、甥が音楽 (といっても「グループサウンズ」だが に夢中になっていると 聞いて、うれしかったと同時に少し不安になったのではな いだろうか? そういえば、「あのケチなジン(岐阜弁で「人」の意味)が、よく ギターを くれたものだ。」 という父の言葉も記憶にある。さらに想像 の翼を広 げれば 、クラシックギターをカルカッシ教則本とともに贈ってくれたところに、「自分のように音楽で身を持ちくずしてはいけないよ。」という、伯父の考えが窺われる ような 気 も する。つまり、音楽をやるなら、 固い クラシックを勉強するべき だと考えていたのであろう。今から考えれば、クラシックだろうが、ジャズだろうが、他の音楽だろうが、おしなべて音楽で「食える」はずなどないのだけれど。

さて、そんなわけで、伯父は私にギターをくれたわけだが、当の本人はドラムに夢中だった。むろんドラムセットなど買 ってもら えるはずもなく、スティックだ けを手に入れて机等を叩いていた。

後年、 大学生時代、 ギターアンサンブルで歌謡曲を演奏したときに、下手ながらドラムを叩けたのはその修練?のおかげである。 舞台で ドラムを叩くなど、今から思えば冷や汗ものだが、いわゆる「若気の至り」であろう。 「てんとう虫のサンバ」 冒頭 のドラムソロを叩いていたことを 懐かしく 思い出す。 それで、肝心のギターは、あまり練習した記憶がない。ただし、カルカッシ教則本の最初の方に載っていた、ハ長調のエチュード(ドソドソシソシソで始まるあの曲)は弾けたような記憶もあるが定かではない。

ギターの話からやや 逸れてしまったが、私とギターとの出会いを記せば、大体以上のようなことである。 たわいもない内容だが、私にとっては大事な愛おしい記憶である。

(2019.11. 1記)

ギターと私⑵ -高校 時代①

ギターとの出会いとして前回に伯父のことを書いたが、本当の意味での出会い・・・一時的な出会いではなく、後々まで深く関わっていくという意味での出会い・・・は、高校時代のことであった。岐山高校に入学した私は、まず卓球部を探した。中学生の時にクラブ活動としてやっていたからだ。しかし、その高校には卓球部はなかった。 昭和 33 年に創立され、私たちが 12 期生である母校は、他校に比べて歴史が浅いせいか、グランドは狭く体育館も小さかった。そればかりの理由ではないだろうが、卓球部がなかったのである。かといって、帰宅部になるつもりもなかった私は、確たる理由があってのことではなかったが、少しばかりギターを弾いていたことあっ て か、グランドの片隅にあった別棟の建物(一階が美術室で、二階が音楽室だった)に足を向けた。 そこ には「 音楽部 」 というクラブがあったが、 それは、 合唱 や吹奏楽ではなく 、 クラシックギターだけのクラブだった のだ 。

このクラブで顧問をされていたのが、河田重之先生であった。先生は 、クラリネットがご専門の高校の音楽 教師だった が、 伊東尚生氏(岐阜マンドリンオーケストラの主宰者)にギターも師事していらっしゃったと聞く。 で、私が最初に師事した武山明先生も、伊東尚生 氏 の 門下生 でいらっしゃったことを考え合わせれば、 その後 の展開 が約束されていた 出会いであった と言えるだろう 。

「専門はクラリネット、次にギターが好きで、三番目はピアノです。」 とは、当時の河田先生の言葉である。

河田先生は、昭和41 年 4 月から同 47 年 3 月まで岐山高校に在職していらっしゃったが、新任教師として赴任された昭和 41 年からギター部を創設され、生徒たちを指導された。ギター部の期生でいえば、私たちは 4 期生に当たり、現在「岐阜県クラシックギター協会」の理事を務めていらっしゃる勝村さんが 2 期生、同協会員の吉池さんが 3 期生、そして同協会の副会長を務めていらっしゃる近藤清志さんは、私と同期の 4 期生である。 このように、河田先生が蒔かれたギターの種が芽吹いて育ったことを考え併せれば、先生は、岐阜のギター界の恩人であろう。や や余談になってしまったが、ギター部の思い出はあまり多くない。それは、もっと強烈な体験をすることになるせいだが、そのことは別項で触れるので、ひとまずおく。

ギター部の思い出としては、ビゼーの「真珠採り」やモーツァルトの「アイネ・ クライネ ・ ナハト ・ ムジーク」の一楽章を合奏でやったことや、一級先輩の家が経営する旅館で「弾き初め会」が催され、 A. カーノの「ワルツ ・ アンダンティーノ」を弾いたことが記憶に残っている。年代を明らかにすれば、昭和 45 年 1970 年) の正月過ぎのことであったろう。ちなみに、「弾き初め会」は、真詮ギタースクール友の会のイヴェントとして平成 19 年( 2007 年) 1 月に復活し、岐阜県クラシックギター協会のイヴェントとして 2019 年 1 月まで継続いている。さらに、特筆されることに、河田先生もその会に参加され 、さらには 演奏していらっしゃる のだ 。

さて、高校1 年生の 秋 だった ろうか、 はっきり覚えていないが、ある日ギター部の部室に、 ギター部 1 期生の先輩が、「ギタリスタスぎふ」という団体のコンサートの案内に訪問された。後に私も入会することになるその会は、何と 3 か月ごとにコンサートを開催していた。察するに、集客に困った先輩が、窮余の策として母校の後輩たちを訪ねたに違いない。案内されるままにそのコンサートに出かけた私たち(私と近藤さんともう一人の同級生)は、その後の人生までを変えてしまうような経験をすることになる。

(2019.11.12

ギターと私⑶ -高校 時代②

前回に最後に、「その後の人生までを変えてしまうような経験をすることになる。」と、ややオーヴァーなことを書いたが、それは、あながち過言でもないのである。ただし、演奏に感動したとかといった類ではなく、そのコンサートに載っていた「ギター教室案内」を見て、故武山明先生に師事したことを指している。いつから師事したのか記憶に定かではないが、 師事してまもなくの頃、レッスンを待つ我々(近藤さんと一緒だった)の前に現れた先生が、「今外から帰ったばかりで汗を流したいから、すぐにはレッスンできない。」と言われたことや、 高 2 の夏休みに「合歓の郷」へ、先生 や諸先輩 たちとご一緒して合宿に行ったことを 覚えているから、 高校 2 年生 になった頃 のことであったろうか? そうだとすれば、 昭和 45 年の 春 のことであった。

武山先生に師事し、ギターを習うようになり、自動的に先生が中心だった「ギタリスタスぎふ」にも 入会することになって、私の生活は一変した。それは、「ギタリスタスぎ ふ」のメンバーは当たり前ながら大人の人たちばかりであり、そんな 大人の人たちとのお 付き合い が始まったからである。

あまり大きな声では言えないが、大人のメンバーたちに交って忘年会に出席した私たち 3 人は 、あろうことかお酒を飲み、私を除く二人はダウンしてしまったことがあった。 念のために申せば、 私は少ししか飲まなかった か らダウンしなかっただけであり、酒が強いわけではない。それで、翌日高校 に行ってみたら、 前の晩に ダウンした二人が欠席しており、偶然にも同じクラスだった私は 、担任の先生から事情を 知らないかと 聞かれ、答えに窮した記憶がある。まさか、「昨晩飲みすぎて、二日酔いで寝ています。」とも言えないだろう。

今から思えば、昨日まで子どもだった者が、突然大人の中に放り込まれたわけであり、一つ一つが強烈な経験であったわけである。そんな生活の中で、ギターを弾く技量は多少上がったが、高校の 成績は惨憺たるものであった。 やがて 高 3 になり、人並みに受験勉強を 始めた 私は、とりあえず武山ギター教室を休会した。どうしても親元を離れて進学したかったからである。 これも今から思えば だが 、大人 の人 たちとのお付き合いが中断してよかったのだ と思う。あのままの生活を続けていたら、どうなっていたか想像もつかない。ちなみに、私以外の二人もそれぞれ進学して、まっとうな?人生を送った。

高校時代に弾いていた曲で記憶に残っているのは、初めて「ギタリスタスぎふ」の演奏会に出演したときに弾いた、 F. ソルの 「 メヌエット・イ長調 」や G. フレスコバルディの「アリアと変奏」ぐらいしか覚えていない。そういえば、「ギタリスタスぎふ」の先輩から河野ギター( 1963 年製 5 号)を譲っていただいたのも、高校時代のことであった。後から聞いた話によると、このギターは、最初、故後藤則 之先生が所有して いたギターで、当時はこれが最高級であったとのことである。この河野ギターは、それから現在までずっと私の手元にある。もっとも、ここしばらくはケースに入れっぱなしで弾いてはいない。

今から約半世紀前のことを思い出すままに綴っていると、兼好の「あやしうこそものぐるほしけれ」ではないが、妙におかしな気分になってくる。先に挙げた、 F. ソルの「メヌエット・イ長調」の楽譜は、先生から貸していただいた楽譜を写譜したものが、現在も手元にある。 それには、 武山先生の手による「書き込み」も見える。 他人から見れば、一枚 の見開きの手写譜に過ぎないが、私には、今となっては放しがたいものである。棺桶に入れてもらうように、 家内に 今から頼んでおくことにしようか?

(2019.11.14 記)

ギターと私⑷ 大学時代①

運よく「立命館大学文学部文学科日本文学専攻」に合格した私は、希望を胸に京都へ向かった 。

高 2 の時の成績では進学さえあきらめなければならない状態だったので、自分 でも よく 合格できた ものだと思う。 この年(昭和 46 年・ 47 年)の秋から冬にかけての 大学受験の 季節は 、いまだに脳裏に 残っている 。将来が見通せない、辛く厳しく寒い冬であった。

さて、大学 時代はあまりにも思い出が多すぎ るが 、とりあえず、記憶が一番強い「新人 ギター 演奏会」についてから書くことにする。 「新人 ギター 演奏会」は、中部日本ギター協会が主催した演奏会である。 その名のとおり、「新人」に演奏の機会を与えるのが目的であったと思われるが、同協会が発足した昭和 42 年に第1回が開催され、平成 3 年に25 回で幕を閉じ、翌年から「名古屋ギターコンクール」 として発展的解消を遂げた。 当初は、各ギター教室から推薦された者がホールで演奏できる機会を与えられた そう だが 、第 5 回からオーディション制に変わった。 当時 、東海地方で クラシック ギターを志した者 は、等しくこの演奏会出場を目標に腕を磨いたものである。

この演奏会の 第 6 回の オーディシ ョン (昭和 47 年 10 月実施) に合格し、華々しく登場したのが、私や近藤さんと一緒に入門した同級生 の彼 であった。当時まだ耳新しかった、 L. ブローウェルの「舞踏礼賛」 の演奏は、 さぞ 審査員たちを驚かしたことであったろう 。この曲を選んだのは、故武山明先生だが、常にレコードの新譜をチェックし、楽譜を入手していた先生 が偲ばれる。しかし、この選曲 に は ギャンブル的な一面もあ ったのでは なかったか。 それは、 オーディションで、世間一般に知られていない曲を演奏するのは、ある種の賭け だからである。 審査員も大いに戸惑った に違いない 。とまれ、同級生の彼は、審査員全員の投票を得て合格した。 弟子も師匠も 大満足の結果であり、 特に、師匠の「してやったり」と言わんばかりの得意満面なお顔は 、 今でも記憶にある。

翌昭和 48 年 には、私がそのオーディションに挑戦した。近藤さんが病を得て入院生活を送っていたからであり、技量的には彼が挑戦してしかるべきであったろう。そして、私は落選した。さらに、翌昭和 49 年には 、本復した 近藤さんが挑戦して合格した。 オーディション 落選に失望した 理由 ばかりではないが、私は、「武山明ギター教室」を退会した。今から思えば、 3 年間ほどお世話になったことになる。それからは、大学の顧問格だった尚 永 豊文先生にレッスンを受けたり、東京の「河野ギター製作所」の寮で、同郷の先輩、小島浩宜先生にレッスンを受けたりした。

そして 、昭和 50 年、特定の先生に師事しないまま、無謀にも新人演奏会のオーディションに再挑戦した私は、何とか合格することができた。弾いた曲は、 A. バリオス「ワルツ O p.8 4 」である。

昭和 50 年 11 月 27 日(木)、名古屋市民会館中ホールで行われた「第 9 回新人ギ ター演奏会」に出演した私は、念願を果たして心からうれしかった。ちなみに、その演奏会に 出演した 10 人のギタリストの卵たちの中には、 村松有二氏、服部寛氏 、樹神功氏とともに、何と藤井敬吾氏の名前があり、その年から制定された「協会賞」は、信清秀晴氏が獲得した。

私は、自分にギターの才能があるなどと思ったことは一度もない。ただ、失敗にくじけず努力を続けることも才能の一つだとするなら、その才能は少しばかりあったようである。 というより、 新人演奏会のオーディション落選を撥ね返した原動力は、負けず嫌いと反骨心 に他ならなかった 。

(2019.11.20 記

ギターと私⑸ 大学時代②

大学生時代のギターのことを語るならば、「クラシックギタークラブ」(以下「クラギタ」と略す)のことは避けて通れないだろう。とりあえず、回生ごとに思いつくまま記すことにする。

一回生(関西の大学では、一年生のことをこう呼ぶ)の時は、他の一回生と同様、「カルカッシギター教則本」を練習した。先輩が後輩を教える形である。 場所は、 産業社会学部棟である「学而館」が使われ、 何と机の上に座ってギターを弾くのである。確か 4 階の大教室だったと記憶しているが、終了時には、内政部長(三回生が務めるサークルの役職の一つ)の司会で、ミーティングがあった。 16 時 30 分から 2 時間ぐらいの活動時間だったかと思うが、これが週に二日間あった。

終わりのミーティング後は、喫茶店等に場所を移して、「班別会」と称する集まりがあった。下宿に帰っても一人ポツンとしているだけだったので、この会は楽しかった。 入部後しばらくすると、 さらに それから先輩の下宿を訪ね 、マージャンをやったりもした。

二回生の思い出としては 、演奏旅行が記憶に残っている。岡山県の津山市と香川県の高松市、そして名古屋市の三か所であった。わが大学の演奏会は、第一部が「クラシック合奏」、第二部が「クラシック二重奏・独奏」、第三部が「フラメンコ」、第四部が「ラテン大合奏」であった。我々二回生の出番は第一部と第四部しかなく、他の時はドアボーイもやった。どの会場もほぼ満席の入りであったが、今から思えば、先輩方やOBの方々の、並々ならぬご苦労があったものと思われる。第二部 には、主に三回生、四回生が出演したが、「アラビア風奇想曲」(タレガ)、「悪魔の奇想曲」( テデスコ)、フーガ イ短調(バッハ)、「南のソナチネ」(ポンセ)等、中々の演奏曲目であり、レベル も高かった 。その中には、現在プロとして活躍していらっしゃる方もいる。また、関西学生ギター連盟の主催だったか、故渡辺範彦氏のレッスン会が開かれ、「幻想曲 O p. 7 」(ソル)をみてもらったこともあった。

三回生になると、クラシックの技術部長という大層な役を頂き、ほぼ毎日サークル活動に出る毎日が続いた。一回生の時に触れた「カルカッシ」が週二回、「クラシック合奏」が週一回、「クラシック二重奏・独奏」 も 週一回、「ラテン大合奏」が週二回となれば、日曜日以外はすべてサークルで埋まることになる。「ラテン大合奏」の指揮者も兼任していたため、本当にハードであった。誰かが冗談で、「立命館大学体育学部 所属 クラギタ部」と呼んでいたが、確かに体力を要するサークルであった。

その反動もあり、四回生の時はサークルを退部してしまった。一つには、単位習得がままならず、 4 年で卒業することが難しかったこともある。また、夏休みに下宿を払い 、 9 月以降岐阜 から京都まで通ったこともあった。とにかく、私は、クラ ギタ のOB会名簿には載っていない。 今から思えば、四回生の時もやっておけばよかったと思うが、その時はその時で、精一杯であった。しかしながら、卒業してから 4 回ほど行われているOB会に、私はすべて出席している。それどころか、幹事役まで務めている。過去のわがままを赦して受け入れてくれた、寛大な同級生や先輩諸氏、後輩諸君には、心から感謝している次第である。「本当に申し訳なかった」と、改めて お詫びする。

(2019.11.21 記)

ギターと私⑹ サラリーマン時代①

何とか4 年で大学を卒業した私は、世間並みに会社員になった。大きく分ければ、繊維関係の会社であった。最初の一年は、社内研修ということで工場勤務、後の二年は営業職で、ほぼ日本中を飛び回った。つまり、三年間しか在職しなかったということだが、最初からその程度の覚悟しかな い就職で、こんな私に就職された会社は、いい迷惑だったろう。

さて、社会人一年生の時は、ギターをほとんど弾いてなかったと思う。社会人二年生になり、やや生活に余裕が出てきた頃、私は、野村芳生先生に師事した。年号でいえば、 昭和 52 年( 1977年) のことであった。 先生は、 1971 年に「第 14 回東京国際ギターコンクール」に 第 3 位入賞され、1976 年にフランスへ留学、 A ポンセに師事された。私が師事したのは、フランス留学から帰国された直後だったということ になる 。ただし、そういう経緯はすべて後日知ったことで、当時の私 には知る由もなかった。ということは、何も知らずに野村先生に師事し た私は、かなり運が良かったと言えるだろう。

野村先生には、ギターはもちろんのこと、クラシック音楽一般他を教えていただいた。よく世間で、「私が今日あるのは、先生のおかげです。」という物言いを耳にするが、私の場合は、掛け値なしにその言葉があてはまる。 1982 年 昭和 57 年) 11 月 に「第 16 回新人ギター演奏会」に二度目の出演をし、 翌 12 月に 岐阜県婦人会館で先生とのジョイントコンサートを開催するまでの 5 年間は、かけがえのない年月であった。この間、数々のコンクールにも挑戦したが、 一次予選は通っても二次予選の壁を破ることはできず、 本選に残ることはできなかった。

やや傲慢に聞こえるかもしれないが、当時の私には、技量的にコンクールに入選する力はあったと思われる。ただ、何かが不足していた。その何かがわかるまでにはなお数年の時が必要だったのだが、私は、失意のままに「野村芳生ギター教室」を退会した。

その間、私は学習塾の講師になってい た。大学受験の時にお世話になった 、当時大学生だった 先生が、卒業して学習塾を経営していらっしゃったので、ちゃっかりお世話になったのである。

塾長に勧められるままに、教 員免許を取得するため大学に聴講生として戻ったのも 、 この頃であった。 学生時代には、漠然とではあるが、 サラリーマンと先生だけにはなるまいと 思っていたが、卒業後 5 年もしないうちに、両方とも経験することになったわけである。

野村先生の教室をやめて、あまりギターも弾いていなかった私に、30 歳の頃に転機が訪れた。

某私立高校が先生にならないかと声をかけてくださったのである。私は、大いに迷った。ギターもこれといった 結論が出ないままだし、高校教師という安定した職業に魅力を感じたのである。結論的には、私は 、 そのありがたいお話を 丁重にお断りした。午前中は自由に なる 学習塾の講師生活に なじんでいたこともあったが、やはりギターを弾く時間を確保したいという気持ちが働いたのだと思う。その割には一生懸命練習した記憶もないが、私は、学習塾の先生として生活し、趣味としてギターを弾く道を選んだのであった。一つには、ギター以外に自分のアイデンティティを見いだせない自分を自覚していたからであ った ろう。平たく言えば、ギターにしがみつくしか自分を 自分として認める 方法がなかったのである。

友人たちは、次々に結婚していく。

特に 親しくしていた四人組の最後に残された私は、歓楽街を彷徨い、飲めもしない酒に溺れたりした時期もあったが、またまた何とか結婚相手が見つかって家庭を持った。まもなく、父親を病気で亡くすことになるこの時期は、まったくといっていいほどギターを弾かなかった。

(2019.11.22 記)

ギターと私⑺-サラリーマン時代②

「サラリーマン時代②」と記したが、私は、サラリーマンを 9 年間しかやっていない。最初にお世話になった会社が 3 年間、次に学習塾の講師が 6 年間である。そして、31 歳の時に「真詮(しんせん)塾」を立ち上げて独立した。よって、サラリーマン時代のことは、前回までで書き尽くしたことになる。実際、1983 年からの数年間はクラシックギターから遠ざかっており、1987 年に故後藤則之先生が主宰するギター教室へ入会した時は、ちょっとした「浦島太郎」状態であった。この期間に世に出てきて話題になったギタリストにE.フィスクがいるが、未だにその名前になじめない。

さて、この期間では、故後藤先生に師事してから初めて参加した、先生のご自宅で開催された発表会のことが、深く心に残っている。私はカルレバーロの「南米風前奏曲第 1 番」と「第 5 番」を弾いたが、そんなことより、久しぶりに味わうギター教室の「発表会」という雰囲気に心から浸った。

そして、「自分はここにいればいいのだ」という確信を持った。それまでの 4、5 年間遠ざかっていたギター教室がもつ雰囲気に、強烈なノスタルジーを感じたのである。

この確信は、いまだに胸中の奥深いところにある。というより、この確信に導かれて、私はその後のギター人生を歩んできたのだと、今になってわかる。野村先生の教室を退会してから約 5 年の歳月が経過していたわけだが、普通これだけの間遠ざかってしまえば、ギターとの縁が切れてしまっても不思議はないだろう。それが、1987 年のある日の夜中、突然ギターが弾きたくなったのであった。しばらくケースから出してもいなかったギターを取り出し、「マールボロ―の主題による変奏曲」(ソル)他を弾いた夜のことは、生涯忘れない。それで、もう一度先生に就いて勉強しようと思い立ったのである。私はすでに 34 歳になっており、2 児の父親になっていた。

さて、後藤ギター教室に入会した翌翌年(1989 年)から、コンクールに再挑戦しだすことになるのだが、この年は、昭和から平成に年号が変わった年でもあった。結果的に言えば、1991 年(平成 3 年)、再開後 3 度目の挑戦で、「第 16 回ギター音楽大賞」(日本ギタリスト会議主催)において奨励賞(第 3 位)を頂いた。第 1 位は該当者なし、第 2 位が 2 人受賞、第 3 位が私という結果であった。

コンクール当日(5 月 5 日)、約 20 人が参加した予選が終わり、客席で本選出場者の発表を聞いたわけだが、自分の名前を呼ばれた時の喜びは、いまだに胸中にある。これは、奥深いところではなく、まるで昨日聞いたかのように鮮明に残っている。思えば、コンクールに挑戦しだしてから 10 年以上の歳月が経過していた。

この時のコンクールの本選に残ったのが 7 人、そのうち、最年少が 14 歳だから、中学生の女性というより女の子(この女性は、現在もプロギタリストとして活動していらっしゃる)、最年長は言うまでもなく、この私であった。クラシックギター界において、国内のコンクールに挑戦する世代は、大まかに言って、10 代半ばから 20 代半ばまでぐらいであろう。その中にあって、37 歳だった私は、異色中の異色だったと言える。実は、長年心ひそかに思っていることだが、37 歳という年齢は、ギターコンクールの本選に残った方々の中で、最年長ではないだろうか?ギネスものだとは言わないが、それなりに値打ちのあることだと自負している。

さて、有名人でもない私がギター歴を書き綴っていても、興味を持って読んでいただける方はごく少数であろうから、閑話休題ではないが、次回は、今回書いた、コンクール最年長入賞の要因なども絡めながら、「レッスンの効果的な受け方」というような内容で書いてみようと考えている。

(2020.4.14 記)

ギターと私⑻-レッスンの効果的な受け方

大層な副題を付けてみたが、ことの性格上、箇条書きで記したい。

1. レッスンを休まないこと。

当たり前のことのようだが、これがなかなか難しいことなのではないだろうか?休めば、レッスン効果は「ゼロ」である。たとえ、何も練習していなくても、行けば先生から何かしらのアドバイスを頂ける。それが、自分のギター人生を左右するような貴重なアドバイスかもしれない。

2.少しでも練習してからレッスンに臨むこと。

1.で「何も練習していなくても」と書いたが、それは言葉の綾であって、たとえ楽譜の一段分だけでも練習してからレッスンに臨むべきである。一曲が完成するまでにかかる時間には個人差があるだろうが、スローペースでも進んでいけば、いつかは完成するはずである。

3. レッスン当日か翌日にレッスンの復習をすること。

通常、レッスンは言葉を媒体にして行われるものだから、そのときに納得して聞いたつもりでも、忘れてしまうことがある。翌日がレッスンだと気づいてから練習を始めても、前回に言われたことを忘れていることがままある。先生から指摘された内容を忘れてしまった、といった類の愚を犯さないためにも、レッスンを受けた翌日までにおさらいをするとよい。

4.ミスの原因を考えること。

何回弾いてもミスが多発するパッセージは、だれにもあるものだ。その箇所をやみくもに練習して克服しようとしても、うまくいかないことが多い。ミスには必ず原因がある。もちろん、偶発的なミスは別として、多発するミスは、いわば必然的なミスなのである。その原因を自分なりに考えることが大切である。

5.自分なりに考える習慣を付けること。

生徒は、先生に言われたことを練習で会得していくわけだが、その際に、ほんの少しでも自分なりに考える癖を付けることが望ましい。先生が指摘したことの理由を考えるだけでもいい。これは上級者向けのアドバイスかもしれないが、ある日突然、「これからは自分で考えて練習しなさい。」と言われてもできない相談なので、習いたての頃から、自分なりに考える習慣を付けることである。論語に曰く、「学びて時にこれを習ふ、また説ばしからずや。」

第 7 回の項で、「当時の私には、技量的にコンクールに入選する力はあったと思われる。ただ、何かが不足していた。その何かがわかるまでにはなお数年の時が必要だった」と書いたが、その「何か」とは、上の5.に書いたことだったと、今にして思う。

野村先生に師事していた頃、「自分は指が動くようにしていけばいい、音楽は先生が教えてくれる。」と、信じて疑わなかった。次に師事した後藤先生は、音楽的なことはほとんど何もおっしゃらない方だった。となれば、自分なりに考えるしかない。ただ、彼はおそろしく耳がいい先生で、ちょっとした間違いも聴き逃さずに指摘してくださった。あるレッスンの時に、「おまえは、右指を連続して使うことがあるね。」と指摘されたことがあったが、そのことが私にとっては、「目から鱗」のことであった。その時期、私はすべての音に右手の運指を付けていたものだが、それから自分の演奏が一皮むけたと思っている。普通、ギタリストは左手の運指に気を遣う。しかし、意外と右手にミスの原因が潜んでいることが多い。

(2020.4.16 記)

ギターと私⑼-効果的な練習法

前回で右手の使い方について書いたが、その他、自分の上達に役立ったことを思い出すままに記したい。他の方の参考になればよいのだが。

コンクール入賞を一つの節目と考えると、入賞以前のことで印象に残っているのは、ある公園のベンチで、「魔笛の主題による変奏曲 Op.9」(ソル)を通して弾いたことである。たどたどしくても最初から最後まで弾き通せたことで、その曲に対する見通しが立ったことが、自分にとっては大きな経験だった。つまり、「当たりがついた」とでも言おうか、このまま練習していけば、遠からずその曲は弾けるようになるという確信が持てたということだ。

ちなみに、ギターを教える立場になって気になることの一つに「弾き直し」がある。曲を弾き始めて 2,3 小節経つと、大したミスもしていないのに止め、最初から弾き直す生徒が結構いる。小さなミスで一々弾きなおす癖は、確実に上達を妨げる。曲全体が通せるようになったら、小さなミスにこだわらず1曲を通して練習するべきである。特に大曲に取り組む時はそうであり、全体を見通す目と指の力は、部分だけを練習していても培われるものではない。なお、その際にミスが多発する部分は、その原因を考えることも重要である。その際に、左指の運指にばかり気をとられないで、右手の使い方にも注意を払うべきである。

また、うまく弾けない部分は、テンポを半分ぐらいに落として練習することが重要である。このことは、たいていの先生が口にする常套句であるが、やはり真実である。細部の音が曖昧になってしまうことを避けるためにも、一音一音を確かめるつもりでゆっくり練習するとよい。その際、メロディーを歌いながら練習するのもよい方法である。

さらに、自分なりの表現を考えることは、さらに重要である。それには、強弱記号、クレッシェンド、ディクレッシェンド、表情記号等、楽譜に書いていることをきちんと読みとることから始めなければならない。その際に、最低限の楽典知識があるとさらによいが、その曲の魅力を考え、その魅力を表現するにはどうすればよいかを考えることから始めればよいのではないだろうか。音量の大小、音質の硬軟だけでも組み合わせれば 4 通りの弾き方が生まれる。そういうことを考えることからその人の表現が生まれてくる。

それは、おめかしして出かけるときに、何を着るかを考えることと同じである。上下に着るものやその色の組み合わせ、さらには帽子等の装飾品に至るまで、いかにおしゃれするかを考えることなら、ほとんどの人がやっていることである。おしゃれは TPO が大切だと言われるが、音楽も曲想によって表現が変わってくる。経験はないが、化粧も同じ理屈ではないだろうか?

最後に、人前で弾く機会があれば、積極的に弾くことが大切である。これについては、最近の生徒は考え方が変わってきているようで、人前で弾くことを嫌がる人が増えてきたようだ。ここで持論を展開するつもりはないが、失敗さえできない人に成功(人を感動させる演奏をすること)はあり得ない。また、「徒然草」の第 150 段を読んでいただきたい。その内容のさわりを記せば、「芸能を習得しようとする人は、未熟な時から上手の人の中に混じり、悪口を言われ、笑われても恥ずかしく思わず、平気で押しとおして熱心に習わなければならず、そうして年を重ねていく中から名人が出てくる。」というものである。すべてを読んでも 3 分もあれば読み通せる分量なので、ぜひぜひ目を通していただきたい。本を買うまでもないので、次のアドレスをごらんいただきたい。

https://tsurezuregusa.com/150dan/

(2020.5.4 記)

ギターと私⑽-コンクール入賞後の雑感①

今回は、前回までに書けなかったことを雑感風に書こうと思う。

コンクール入賞後は、「デビューリサイタル」なるものを開催するのが普通である。私の場合、「デビュー」も何も、クラシックギター界へ躍り出る器量も意思もなく、わずかな生徒を教える機会を得て、世間で言うところの「ギター教師」になった。学習塾は家業として営んでいたので、言わば副業であった。それまでにも断続的に教えていたことはあったが、腰をすえて教え出したのはコンクール入賞後のことであった。

さて、教え出してみると、これはなかなか面白いことであった。こんなことを書くと、読んでいる生徒諸君は心外に思われるかもしれないが、教えていて一番上達したのは、間違いなく先生、すなわち私自身であった。まず、レッスン中も含めてギターを弾く時間が増えた。さらに、生徒の手前もあり、自分が練習することによって確実に技量が上がった。それまで思うように弾けなかった箇所が弾けるようになれば面白くなり、ますます練習する。そうした好循環が生まれたのである。

具体例を一つ挙げておこう。私は、pima の順に弾くアルペジオを速く弾くことが苦手であった。

よって、ソルの Op.11-6 のメヌエットに二か所で出てくるアルペジオが、それまでどうしても上手く弾けなかった。それが、生徒と一緒にトレモロの基礎練習をしている時期に、ある日その部分を弾いたら、自分で言うのもおこがましいが、流れるように弾けたのである。その時の「狐につままれたような気持ち」は、未だに鮮やかに覚えている。「ウッソー! マジか? ホワイ?」等、どんな言葉でもいい表せない気持ちがこみあげてきて、思わず笑ってしまったことを覚えている。

そんな経験を重ねながら、2001 年(平成 13 年)11 月 24 日(金・祝)、岐阜市本郷町にある「クララザール」で、呉村成美さん(ソプラノ)の賛助出演を頂いて、初めての「ソロリサイタル」を開催したのであった。ギターを習い始めてから 30 年、コンクールに入賞してから 8 年の歳月が経過していた。

さて、その後、プロギタリストとして、いろいろなところで弾かせていただいたが、いろんな意味で印象深いこととして、「川原町屋」さんという喫茶店で毎月 2 回、定期的に弾かせていただいたことを挙げておきたい。2008 年のことであったが、土曜日の午後、30 分間の演奏を 3 回繰り返すのが与えられた仕事であった。曲目は自由。一回につき 7,8 曲(二,三回目に同じ曲を弾くことも可)を弾くわけだが、何をおいても指が強くなったと感じた。特に左指だが、最初のうちは随分きつかったが、そのうちに楽に弾けるようになった。最低限の力で指板を押さえることはギターの基本だが、これがなかなか難しいことなのである。

つくづく思うことだが、本番に勝る練習はない。プロとして演奏すればするほど、演奏レベルは上がっていくのである。唐突な例かもしれないが、日本代表のサッカーチームが初めてワールドカップに出場したのは 1996 年のフランス大会だが、1993 年に「J リーグ」が発足したことが、大きな要因ではないだろうか。プロとして試合をしていくことで、実力が上がっていったのだと考えられる。しかし、いきなりプロになれるわけでもない。いわば、プロは徐々につくられていくのである。そして、自分はプロであるという自覚がさらなる練習を促し、より高度な演奏を可能にさせる。よって、うまいギタリストほど練習するのだと、私は思う。才能だけでプロフェッショナルな演奏はできない。

才能と努力が相まってプロを誕生させていく。さらに、どちらがより重要かと言えば、それは後者であろう。

(2020.5.7 記)

ギターと私⑾-大切にしている言葉

今回は、約半世紀間ギターを弾いてきた間に出会い、私の心を今なお支え続けていてくれている言葉について書きたい。

「本当に心を許した相手に、自分の真実の言葉を語るとき、人はむしろ小さな声になるのではないか。」――これは、鈴木大介氏の CD、「あなたと私」のジャケットに新井鷗子氏がお書きになった一節である。「大きな声で何かを訴えるのも強いインパクトを残すが、小さい声ながらも心に深い印象を刻む語り口もある。切々と語りかけるようなギターの音は、聴く者の琴線に触れて、浸々とした情緒を心の底から引き出す。」と始まるこの解説を読んだ時、思わず「なるほど」と呟いた記憶がある。

言うまでもなくギターの音量は小さい。その制限の中で、フルートやヴァイオリンと共演していた私は、それらの他楽器と対等に渡り合うべくバリバリ弾いていた。必然的に音質は荒れ、ミスも多くなった。そんな状況で巡り合った新井氏の言葉は、言わば、ギターに音量という「ないものねだり」をしていた自分の愚かさに気づかせてくれた。

オーケストラが奏でるフォルテッシモは、聴く者の心を震わせる。対して、ギターから紡ぎ出されるピアニッシモは、人の心中にやすやすと入り込み琴線に触れる。もちろん、限られた音量の中でのデュナーミクは考えなければならないが、ギターは、限られた音量を前提にした楽器であることを忘れてはいけないであろう。

次に、故齋藤秀雄氏が生前口ぐせのように仰っていたと読んだことがあるが、「音楽というものは、大人にならなければ分からないものなんだよ」という言葉にも大きく支えられた。ギター音楽に何十年関わってきた現在でも、分からないことは多々存在する。現在でさえそうなのだから、若いころは分からないことばかりだった。そういった中で巡り合った齋藤氏のお言葉は、正にわずかな希望の光だった。性急に結論を求める必要などなく、分からないことはそのままでしておけばよいのだ、と素直に納得できた。いつか分かる日がくることを楽しみに、また勉強いていけばよいことなのであろう。ところで、大人とは、いったい何歳以上のことを指すであろう?それはおそらく具体的な年齢を指すのではなく、喜怒哀楽に代表される人間の「生きる悲しみ」のようなことを実感した年齢なのではないだろうか? そうであるならば、人間はだれしも、生きている限り「大人」に向かって経験を積み重ねていくわけであり、より豊かな「大人」を目指して試行錯誤を繰り返していく他はないのであろう。

さて、自分のギター人生を振り返ってみたくて始めた駄文だが、11 回の長きに亘った。一回の文字数が、ざっと四百字詰め原稿用紙に 4 枚の分量だから、合計 40 枚以上書き綴ってきたことになる。これほどの枚数を書くのは、大学の卒業論文以来のことになる。自分としては、歩いてきた道がはっきり認識でき、これからどう生きていくかという方向性も見えた気がしているが、他の方々が読んでもあまり役に立たない代物であったであろう。

一つだけ参考にしていただけるとしたら、小さな努力を重ねていくこと以外に、ギター上達の道はないという、ごくごく平凡な結論だけである。生ある限り練習していこうという決意(どれだけ練習できるか怪しいものだが)を披露して、この長い文章を終えたい。最後まで読んでいただけた方がみえたなら、心からお礼を申し上げる。ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします。

(2020.5.10 記)

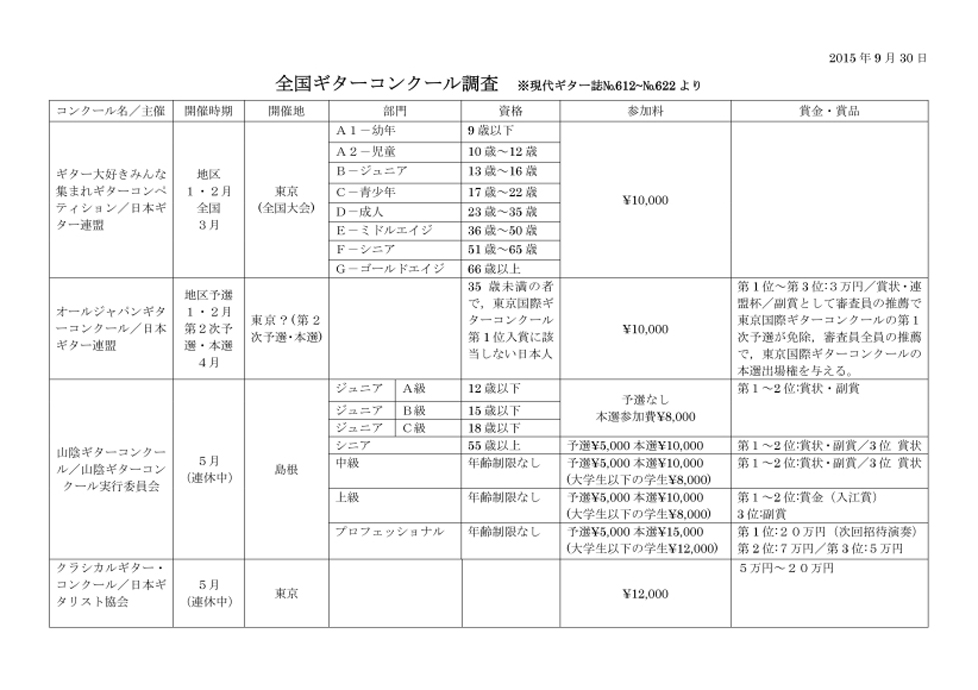

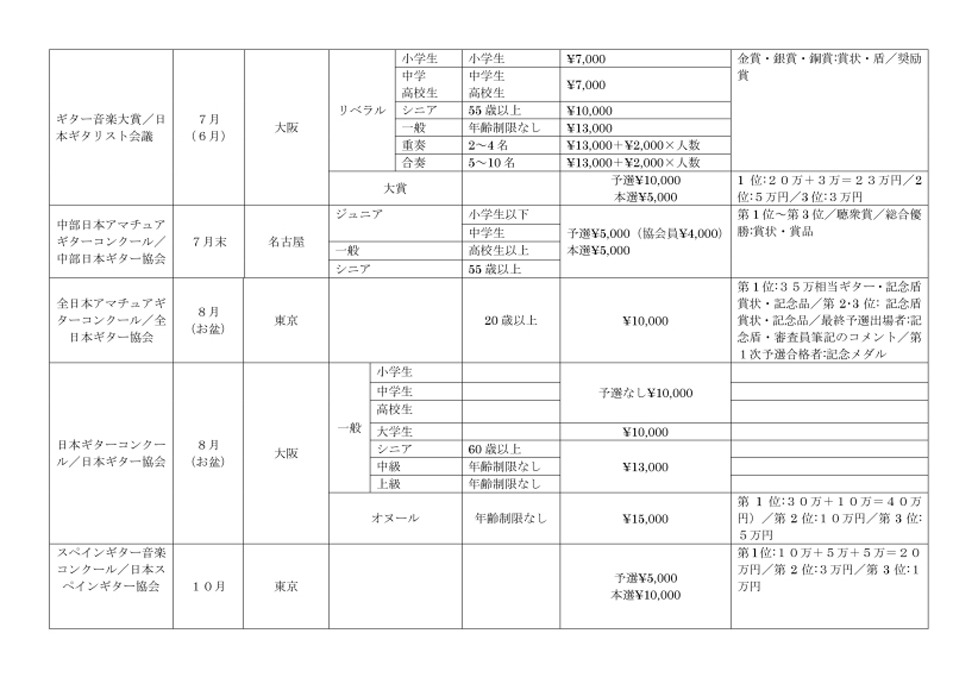

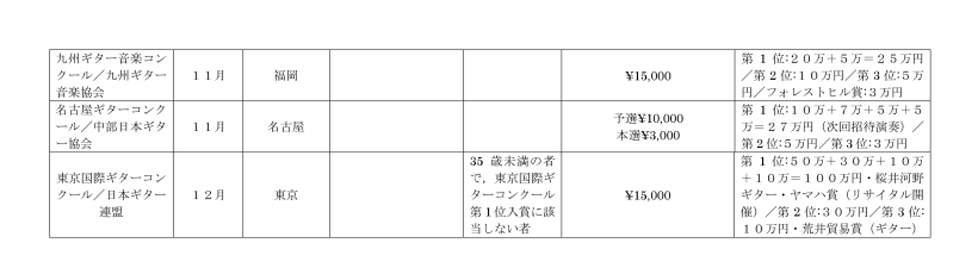

全国ギターコンクール調査

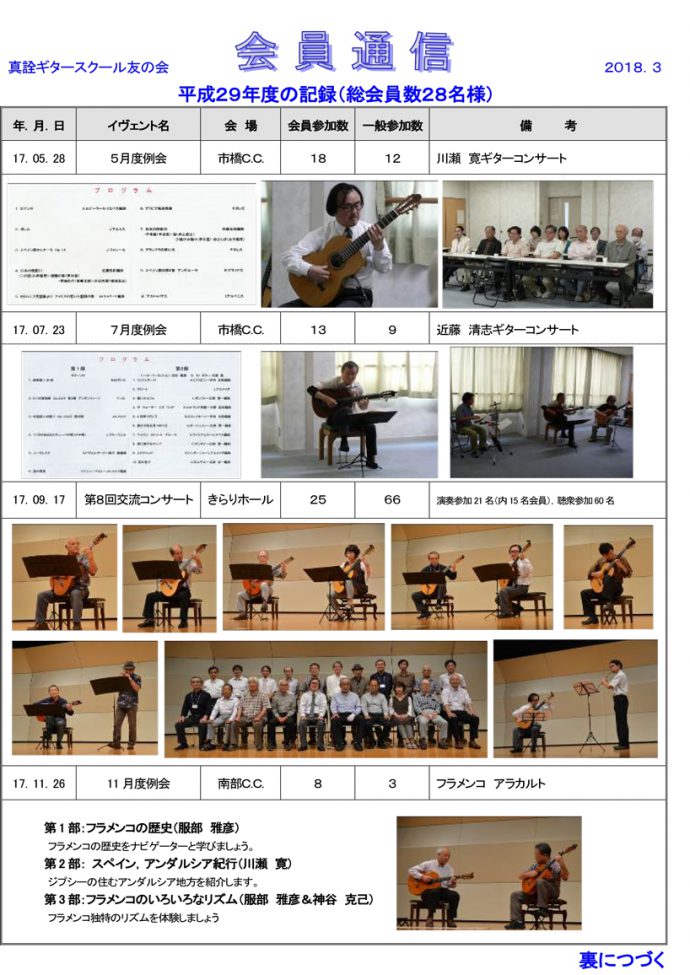

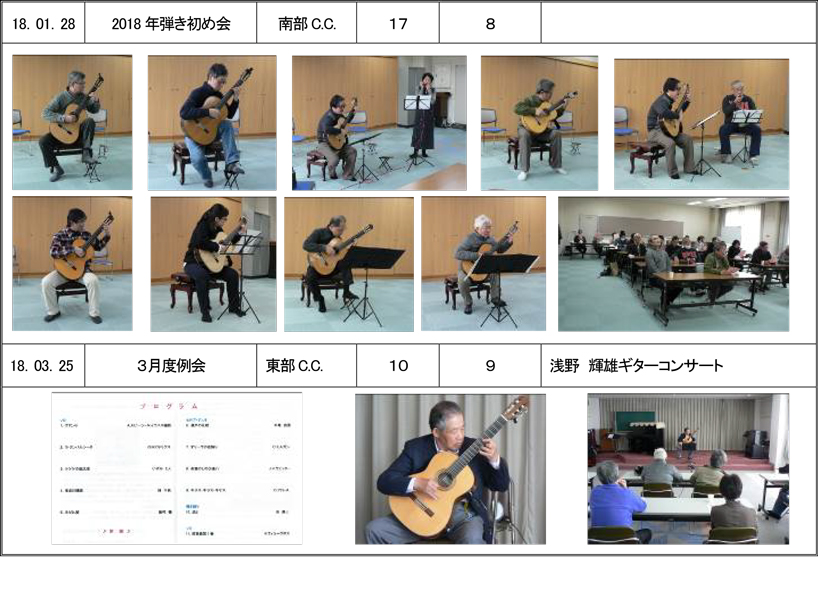

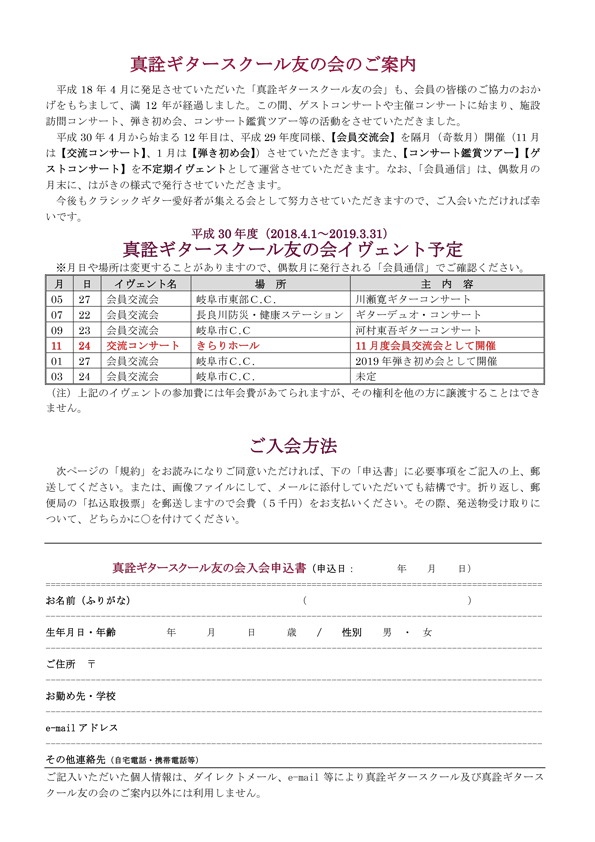

スクール友の会 記録

HP 平成30年度 友の会のご案内→ PDF ダウンロード

HP 平成30年度 友の会 規約→ PDF ダウンロード

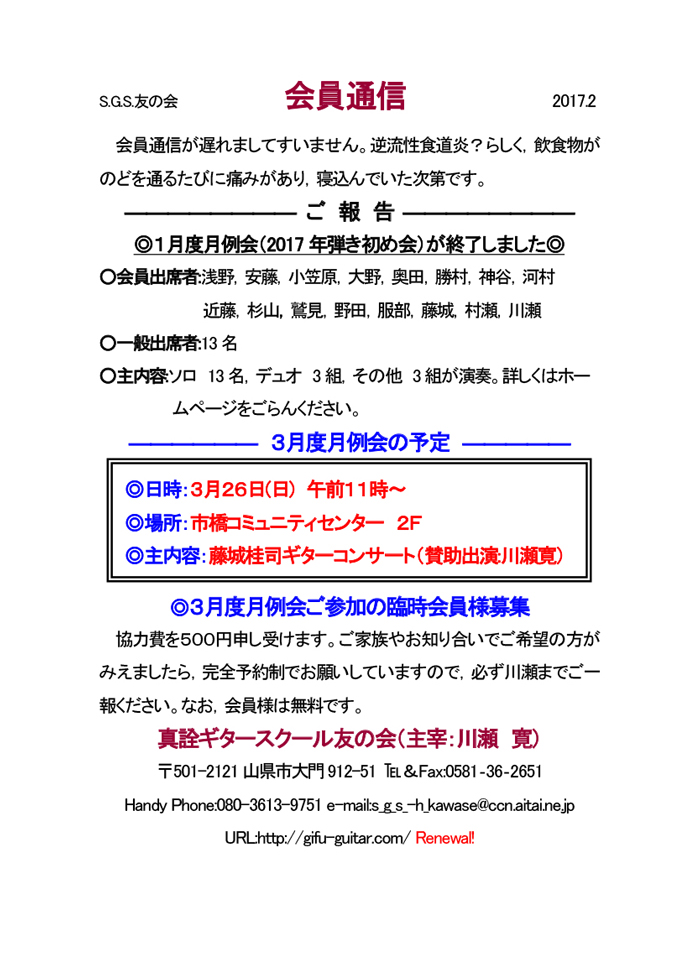

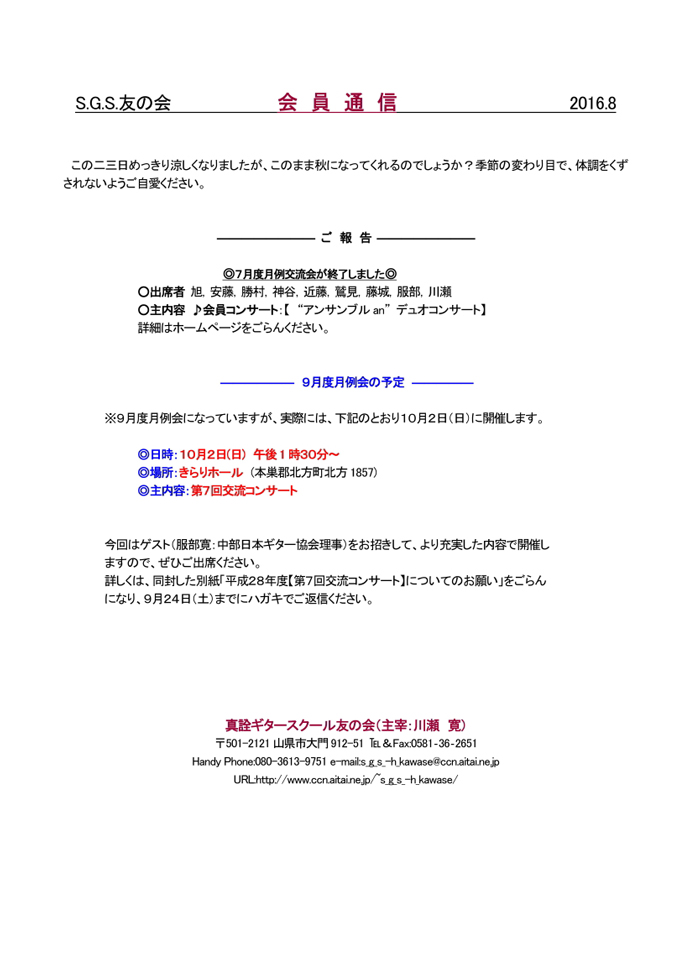

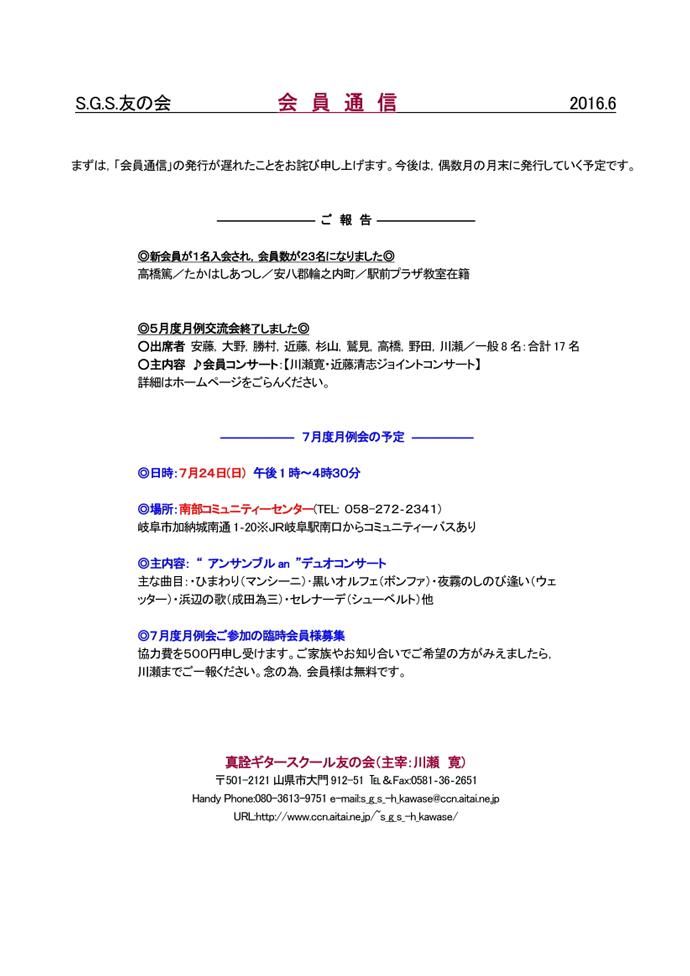

スクール友の会 会員通信